音楽フェス『埠頭音楽祭2018』のオフィシャルレポートが到着。変わりゆく風景とそこで鳴らされる音楽を沢山の人たちが体験した一日

2018年7月14日に東京・晴海客船ターミナルホールで開催された、1983主催音楽フェス『埠頭音楽祭2018』のオフィシャルライブレポートが到着した。

2020年の東京オリンピックに向け工事が進む変わりゆく東京湾岸で、1983、シャムキャッツ、ROTH BART BARON、ラッキーオールドサン、SKIP SKIP BEN BEN(台湾)、江本祐介のライブが繰り広げられた。

埠頭音楽祭2018 ライブレポート

ー2018年7月9日 シャムキャッツ夏目知幸のツイートより

東京に住んではや15年以上になる。けれど、未だに東京というものをよく分かっていない。大都会としての東京、行政や商業の中心としての東京。観光地としての東京、住まう場所としての東京。そうしたシンプルな「都市のイメージ」は、東京の外に住んでいる頃のほうが、簡単に心に抱くことが出来ていたような気がする。

だが実際にこの街に住み始めるとまずその多様性に圧倒されることになる。あるいは多様性が浸透しきっているせいで、圧倒されている自分に気づかないですらいる。翻ってみれば、大都市というものはそのように多様な地区、そして多様なフェイズを持つからこそ大都市たり得ているのだった。官公庁街があり、山の手があり、武蔵野があり、下町があるという風に、そのどれもが等しく東京であり、同時に東京はその全てを包摂する概念都市として立ち上がる。

そのように東京を形作る我々の心象風景にあって、(我々が住むまさにその場所であるにもかかわらず)もっともエキゾチックな感傷を掻き立てるのが東京湾に面した湾岸地帯であるということに、東京生活者であれば誰しもが賛同するだろう。元々この地域は、漁業・海運・材木・倉庫業の発達によって長い時間をかけて徐々に整備されてきた。近代以降の重工業化に伴い、より産業地帯としての性格を帯びるに従って、都市空間のデッドエンドあるいはボーダーとしてのイメージを作ることになっていった。生活圏域の周縁として、工業にオーサライズされたこの地域は、「非日常」的東京の心象風景を我々に提供することとなった(だから「夢の島」とはなんと言い得て妙のネーミングだったことだろう)。この「非日常」を喚起する風景は、その地域から臨まれる海原のように広大でありながらも、どこか人工的で淋しげな匂いに彩られてもいる。海風は潮の香りを運ぶよりもむしろ、そこに立つ我々の心に空洞を開けていくようだ。だからこの地域が、かつて狂騒の時代に、恋人たちがその狂騒から逃れ二人だけの(孤独めいた)感傷に浸る場所として人気を博していたことにも頷ける。あの頃の歌では、なにがあるわけでもないがやたらと湾岸へ車を走らせていたものだ。

そんな湾岸地帯も今、2020年の東京オリンピックに向けて大きな変化を迎えようとしている。選手村の建設に代表される改修ラッシュを受け、この地域の風景が大きく変わろうとしている中、かつて我々が抱いていた湾岸地帯への憧憬や感傷はどこへ流れ去ってていくのだろうか。そして、経済成長イデオロギーの最終カンフル剤ともいうべきそのオリンピックが過ぎ去った時、やはりこの地域は憂鬱に満たされることになってしまうのだろうか……。

埠頭音楽祭の主催を務めたバンド1983のリーダー新間功人は、イベントホームページに次のような文章を載せている。

変わりゆく風景とそこで鳴らされる音楽を沢山の人たちが体験した一日。2018年7月14日、東京湾岸に現れた音楽の風景を描いていこうと思う。

最高気温は34度を超え、とにかく暑い。今夏は長い酷暑となる見通しだそうだが、まさしくそのことを強く感じさせる容赦ない日差し。アーバンな夏らしさを満喫しようと、勝どきの駅から徒歩で会場入りしようとした私は、途中あまりの暑さに挫けそうに。私以外のお客さんたちは、それを見越してか涼しそうなバスで颯爽とやってくる。

晴海埠頭の突端。海に取り囲まれた景色に、夏ならではの開放感が高まる。展望台に登っている人もちらほらと。周りには、近年この地区の象徴になりつつある高層タワーマンションと、再開発工事のクレーンの塔が何本も伸びる。

会場の晴海客船ターミナルホールへ入ると、待ち望んだ涼しい風(ブリーズ)が…。冷房完備の音楽祭。ありがとうございます。

ビールなど酒類の出店は1983のメンバーともゆかりの深い阿佐ヶ谷のrojiが担当。その他魯肉飯をメインにしたフード(こばやし商店)や、似顔絵(かざまりさ)などの出店、ライブペインティング(シャンソンシゲル)なども行われ、会場では早くもそれらを楽しむ沢山のお客さん達の姿が。

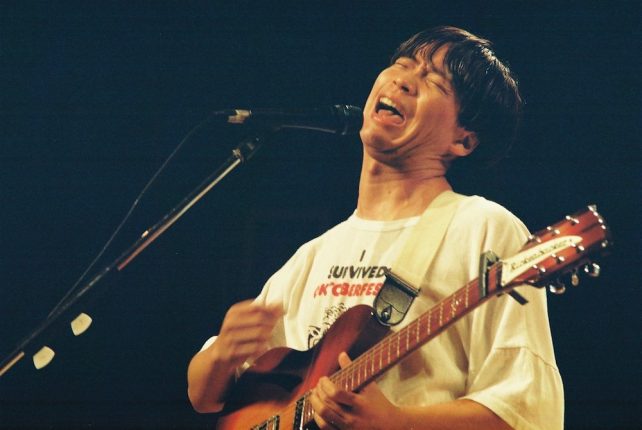

主催の新間による開会の挨拶に続き、トップバッターとしてシャムキャッツが登場。アルバム『FRIENDS AGAIN』からの曲を中心に演奏、会場を盛り上げていく。

ボーカルの夏目はこのところのステージではアコースティックギターをかかえているが、この日もそのジャグリーな響きが穏やかに涼しい空気を撹拌していく。この日会場にて先行販売となるシングル「カリフラワー」も披露される。常に自身のスタイルを深化させてきたバンドが、更に新たなフェイズを迎えていることを感じさせるこの「カリフラワー」、ミディアムメロウな曲調と相まって、図らずともこの湾岸地帯に漂う空気と共鳴するようだ。

夏目がエレキギターに持ち替えてからはバンドのガレージサイドが溌剌と繰り出されていく。「ラブソングをやります」というMCの後演奏された「マイ・ガール」ではアウトロに向かってクライマックス的盛り上がりを聴かせる。会場全体の体感温度もすっかり上昇している。

小休憩の後続いて登場したのがラッキーオールドサン。

この日はボーカルのナナと、ボーカル/ギターの篠原良彰による二人編成による完全アコースティックのパフォーマンス。先程のシャムキャッツが発散した熱い空気を優しくクールダウンさせるような凛としたナナと篠原の歌声。朴訥としつつも色香を感じる二人の音楽は、心地よさとともにそれと同量のビターさにも彩られている。シンプルな編成が却って楽曲そのものの魅力を強く引き出していく。

晴海で奏でられる彼らの音楽が、ベン・ワットによる名作『ノース・マリン・ドライブ』のジャケットに描かれた風景を思い起こさせたり。いっときの清涼。レモネードを買って飲んだら、その味が切ないほどラッキー・オールド・サンの音楽にあっていたのだった。

続いては本イベント唯一の海外アクトとなる台湾のSKIP SKIP BEN BENが登場。元々インディーバンド「雀斑」やシューゲイザーバンド「BOYZ&GIRL」で活躍していた彼女が始動した個人ユニットで、ここ日本では青葉市子と行ったジョイントツアーでもその名が知られているだろう。実際に頻繁に台湾を訪れ、このところ日台のシーン交流のハブとしても重要な存在になっている主催者新間ならではのブッキングと言えるだろう。

この日はドラマーを従えた二人編成でのパフォーマンス。ややフォーキーなイメージを抱いていた私は、その奔放なボーカルとエレキギターの演奏に驚いてしまった。ヴォイスコントロールは精緻でいてダイナミック、そしてなによりそのギター演奏のアグレッシブさ。メロディを引き立てながらも重層的に組み立てられていくプレイが実に鮮烈。足元に敷き詰められた数多のエフェクターは、シューゲイザーバンド出身という経歴を物語るようだ。実際にそのサウンドも、増幅され、歪み、繰り返され、響き渡る。日本語を交えたチャーミングなMCとの対比がとても清々しい。

セットチェンジを挟んでの4組目は、ROTH BART BARONだ。

この日は、ボーカル/ギターの三船とドラムス中原に加え、キーボード、ギター、ベースのサポートメンバーを加えてのライブ。なにより張りのあるファルセットを交えた三船によるボーカルが、会場の空気を一瞬にしてそれまでと違うものへと変えていく。反響効果の高い会場の特性と合致し、その歌声はどこまでも登り詰めていくかのごとく高らかに響き渡る。バンドの演奏も過去私が接した中でもっとも躍動的と言えるもので、特にサポートギターを担当する岡田拓郎のプレイは流石の一言。壮大なバンドサウンドの中にあって、豊かなニュアンスを次々と運び込んで行く。

終曲「アルミニウム」では、アンプラグドしたバンドがそれぞれに楽器を手に持ち、アコースティックな世界を作っていく。フロアへ降り立った三船がオーディエンスに囲まれてアカペラしたその瞬間の静かな高揚感は、この日のハイライトの一つだったと言っていいだろう。

続いて登場したのは、Enjoy Music Clubでも活動する江本祐介。この日はアコースティックギター一本の弾き語りで臨む。このところCMや舞台などの音楽制作や様々なアーティストのリミックスやアレンジワークを行うなど、サウンドクリエイターとしても高く評価されている彼だが、弾き語りアクトとしても非常に質の高いパフォーマンスを聴かせる。

何といっても特筆すべきはグッドメロディ溢れる楽曲の魅力で、ソングライティングの練達ぶりは現在のシーンでも有数の存在と言えるだろう。ポップネスを高らかに称揚する伸びやかな歌声と巧みなギター演奏が実に心地よい。

そして1983の面々がステージ上に登場すると、彼らをバックに人気曲「ライトブルー」を歌うというサプライズも。1983ならではの彩りに満ちた演奏が、楽曲の魅力を存分に引き立てる。それまで締め切られていたステージ奥のブラインドが上げられ、夕暮れのレインボーブリッジがその姿を窓から覗かせた瞬間、思わず「シティ・ポップ!」と叫んでしまった(笑)。あの瞬間の多幸感、ちょっと他の会場では味わえないこのイベントだけのものだった…!

そしていよいよ主催者にしてトリ、1983のステージだ。

活動初期から折に触れて彼らのライブ演奏に接しているが、このところの充実を感じさせる躍動感溢れる演奏が素晴らしい。古くより演奏され続けた曲も、比較的新しい曲も、そのどれもが歓喜に彩られている。ここ東京で都市のポップスを奏でていくということへの自覚と自信が溢れ出るようで、とても清々しい。

彼らの編成的特色でもあるフルートとトランペットの二本の管楽器が絡み合うことで生み出される色彩が、徐々に暗くなっていく海辺の夜空に次々と放られていく。明かりを灯したレインボーブリッジの姿に、この日二度目の「シティ・ポップ!」の咆哮(すでに数杯ビールが入ってかなり良い感じに…)。

MCで開催が決定してから当日までの心境を赤裸々に語っている新間の顔には安堵の色と、なにより音楽を奏でることの歓びが浮かぶ。各メンバーそれぞれが高いスキルをもつ演奏家集団としての魅力もさることながら、ここでも特筆しておきたいのはやはりその楽曲が持つチャームと洗練されたポップネスだろう。なるほどそうか、1983ほど2018年にここ東京湾岸で演奏を行うのに相応しいバンドは居ないのかも知れないのだった。思い思いに体を揺らしながら演奏を楽しむ沢山のオーディエンスも、きっとそう思っていたかも知れない。

かつてあったもの、変わっていくもの、新しく見つけたもの、そしてこれから見つけるだろうもの。1983の音楽の魅力は、彼ら自身を通してそれらが等しく融合・昇華されているという点であろう。だから彼らは、この東京湾岸地帯の変わっていく風景に対しても、かつてあったもの、変わっていくもの、そしてこれからきっと見えてくるものを見出し、優しく眼差しそうとする。

かつて抱いた成長神話がこの先その効用を減衰させていくなかで、我々はその成長のデッドエンドを目撃するはじめての世代になろうとしている。しかしながらその時に頭をもたげて来る憂鬱は、「成長を続けなくてはいけない」という考えの拭い難い共有と自明性が反射的にもたらす一つの副作用でしか無いのかも知れない。

そうした物語の硬直が要請する「変わるべきでないもの」「変わるべきもの」を固辞し喧伝する行き方から降りて、ただ「かつてあったもの」「変わっていくもの」を眼差し、慈しむ(あるいはそういう時間と機会を作ってみる)ということによって、憂鬱はゆっくりと溶かされていくのかもしれない。

この日1983が晴海埠頭で行ったことはきっとそういうことだったのだろう。もう少し時間が経ってみれば、この日にあったこと「ささやかなきっかけ」としての意味がはっきりとわかるのかもしれない。きっとオリンピックの狂騒が過ぎ去った頃に、よりはっきりと。

関連記事: